RGBとCMYKの違い

~デザインと印刷で知っておきたい基礎知識~

2025年06月30日印刷豆知識

「パソコンで見た色と、印刷された色が違う…」

そんな経験はありませんか?

その原因の多くは、RGBとCMYKという「色の表現方法の違い」にあります。

この記事では、デザイナーや印刷物制作に関わる方が知っておくべき、RGBとCMYKの違いをやさしく解説します。

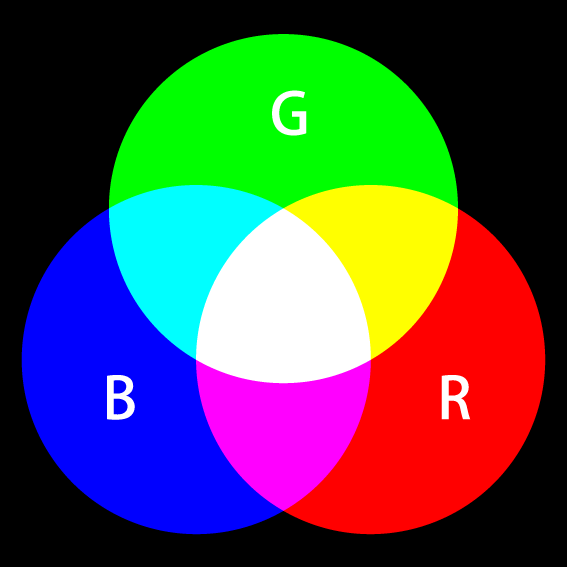

RGBとは?~画面で見る色~

RGBは、赤(Red)・緑(Green)・青(Blue)の光を組み合わせて色を表現する方式です。スマホやパソコン、テレビなどのディスプレイで表示される色は、すべてこのRGB方式によって作られています。

RGBは「加法混色」と呼ばれるしくみで、光を重ねるほど明るくなり、3色をすべて重ねると白になります。そのため、ネオンカラーや蛍光色など、非常に鮮やかな色の表現が可能です。色域(表現できる色の幅)も広く、画面ならではの美しい発色を実現します。

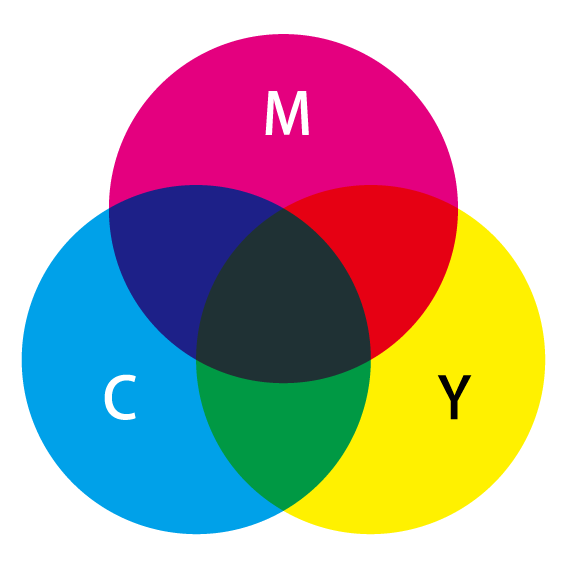

CMYKとは?~印刷のための色~

CMYKは、シアン(Cyan)・マゼンタ(Magenta)・イエロー(Yellow)・ブラック(Key Plate)のインクを使って色を表現する方法で、印刷物に使われる標準的なカラー方式です。

こちらは「減法混色」という仕組みで、インクを重ねるほど色が暗くなり、最終的には黒に近づきます。自然な濃淡や落ち着いた色合いが出せる一方で、RGBよりも色域が狭く、蛍光色や明るい黄緑、鮮やかなオレンジなどは再現しづらい傾向があります。

チラシ・パンフレット・名刺など、一般的な印刷物はすべてCMYKで出力されるため、デザインデータもそれに合わせて作る必要があります。

RGBとCMYKでは、再現できる色が違う

RGBの方が広い色域を持つため、画面で見る色がそのまま印刷で再現できるとは限りません。とくに次のような色は、CMYKに変換した際にくすんで見えることがよくあります。

印刷時に色が変わりやすい例

- 蛍光ピンク → くすんだ赤紫に

- 明るい水色(#00FFFF) → グレーがかった青に

- ライムグリーン(#CCFF00) → 黄土色っぽい緑に

- ビビッドな青(#0000FF) → 濃紺に近くなる

- 明るいオレンジ(#FFA500) → やや茶色がかった色に

このような変化を避けるには、早めにCMYKに変換して、印刷時の色を確認しておくことが大切です。

変換する際の注意点

RGB → CMYK変換

RGBで作成したデータを印刷用に使うには、CMYKへの変換が必須です。変換によって色味が変わることを前提に、以下の点に注意しましょう。

- 鮮やかな色はくすむ場合がある

- 見た目の印象が大きく変わることもある

- カラープロファイル(例:Japan Color 2001 Coated)を設定して、印刷に近い色再現を心がける

必要に応じて、変換後に色の補正・再調整を行うと、印刷結果がより理想に近づきます。

CMYK → RGB変換

印刷用のデータをWeb用に使う場合(CMYK → RGB)にも注意点があります。

- RGBの方が色域は広いが、CMYKで失われた色は元に戻らない

- グレーや淡い色など、一部の色がモニター上で意図しない見え方になる可能性がある

- Webやデジタル用途なら、最初からRGBで作るのがベスト

RGBに変換したからといって、鮮やかさが劇的にアップするわけではないことを理解しておきましょう。

印刷物を正しく仕上げるためのポイント

きれいに仕上がった印刷物を作るためには、カラーモードの使い分けが重要です。以下の点を意識しましょう。

- 印刷データは最初からCMYKで作成する

- RGBで作った場合は、早い段階でCMYKに変換して色確認

- 色に不安があるときは、印刷会社に相談

→ カラーマネジメントや色校正(試し刷り)のサポートを受けられる場合があります

ポケットフォルダーラボのサポート

まとめ

RGBとCMYKは、それぞれ用途や特徴が異なる色の仕組みです。正しく使い分けることで、印刷の仕上がりトラブルを防ぐことができます。

デザインの美しさを最大限に引き出すためにも、「色の違い」への理解は欠かせません。用途に応じたカラーモードの選択を心がけ、より高品質な制作を目指しましょう。

- RGB

- CMYK

- 特色印刷

- 加法混色

- 減法混色